製造業の支援事例

支援事例 先代から2人の息子への事業承継

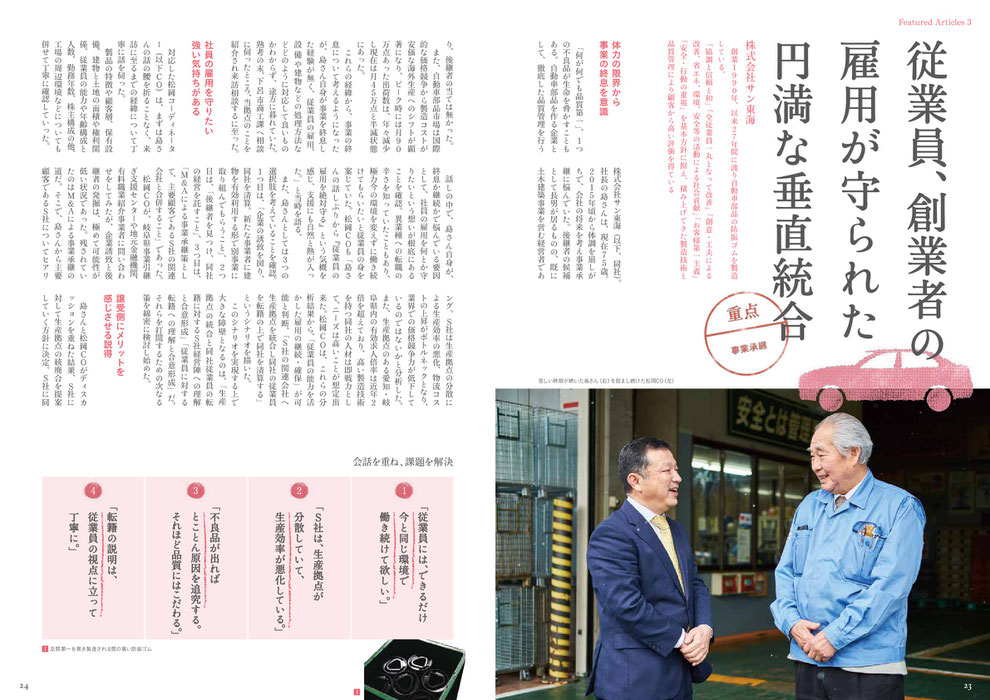

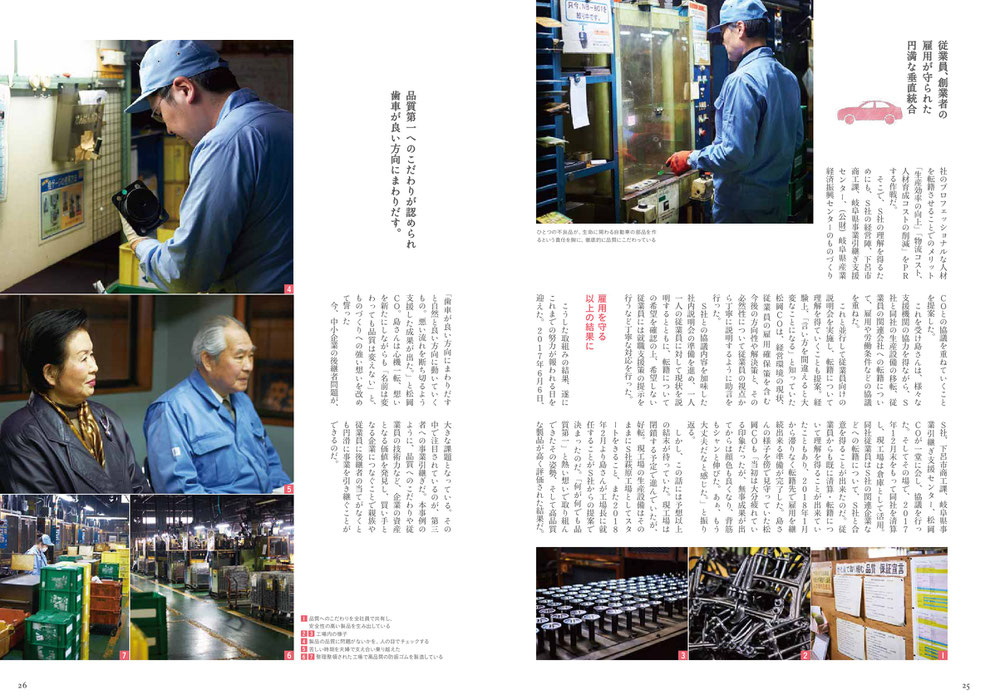

支援事例 製造業における雇用が守られた事業承継(垂直統合)

支援事例 製造業における収益の資金繰りと改善

【収益と資金繰り改善】

担当コーディネーター:水野 廣一

事業者様:D社(岐阜県南部)様

アドバイスによって、収益と資金繰りを改善された事例をご紹介します。

<経緯>

D社様は、油圧シリンダーの製造販売,油圧機器部品の加工・製作を事業としている会社で業歴は半世紀を超えております。

順調であった業績は、2008年(リーマンショック)時から急速に悪化、赤字が続き、資金繰りも厳しくなりました。

<課題>

経理を担当しておられる奥様が、よろず支援拠点を訪問されたのは、経常利益の赤字が7期連続で続き、資金繰りが大変厳しくなっているときでした。社長(ご主人)が超忙しく働いているのにもかかわらずこういう状況である。どうすればよいかというのが奥様から頂いた課題です。

<主な取組み>

課題の解決にあたっては、財務状態の現状分析から始めました。赤字の原因は簡単で、売上総利益が激減していることにあり、その理由は、売り上げが増えない中、材料費や外注加工費が大きく増えていることにありました。

そこで、個別採算管理について伺ったところ、システムはあり、新製品はキチンと見積もりを出しているものの、社長が超多忙であることから、既存品については新たな見積もりをせず、何年も前の過去実績額で受注していることが判明しました。受注額の設定は、経営の根幹であり、社長の超多忙対策を実施 (岐阜県産業経済振興センターのモノづくりコーディネーターにカイゼンを依頼)するとともに、その余力で既存品の最新の見積もりを出し、これをもとに受注先様と交渉するようアドバイスしました。

交渉にあたっては、どの程度上げるとよいかもシミュレーションで提供しました。資金繰りについては、大口先を中心に、受取手形サイトの短縮と一部現金受け取りを交渉するようアドバイスしました。

<事業者様のお声>

アドバイスいただいたことを取組んで来た結果、翌年度から、利益は着実に改善、資金繰りも安定し、正常化しました。財務を中心に相談させていただきましたが、親切丁寧にご対応頂きました。最近では、投資余力もできましたので、今後は、アドバイスを頂きながら、現場改善について取り組んでいきたいと思います。

支援事例 製造業における後継者不在での事業存続と廃業

『岐阜よろず支援拠点では、事業者様のどんな相談でも対応します!』といった信念を体現した事例を紹介します。

先日、ある女性と男性が、切羽詰まった表情で窓口相談にいらっしゃいました。話を詳しく聞いてみると、代表取締役が急病で入院してしまい、意思疎通もままならなくなってしまったため、今後の経営をどうしたらよいかという相談でした。

女性はその会社の従業員代表、男性は株主代表であるということでした。

窓口にて一通り話をお聞きした後、改めて今後のことを検討したところ、株主である男性は廃業もやむなしとお考えのようで、従業員代表もそのようにするしかないとのことでした。

次の日に、「よろず支援拠点では弁護士資格を有したコーディネーターも在籍していることから、何かありましたらお気軽に。」といった趣旨をお伝えするとともに落ち着きましたか?という状況確認のお電話を差し上げたところ、昨日窓口にいらっしゃった女性が対応していただきました。

そこで、女性から「昨日は廃業を考えているとお伝えしましたが、従業員もやる気になっているし、私も会社を閉めるのは忍びない。もし存続する可能性があれば…。」という言葉がでました。女性はかなり憔悴しきっている様子でしたので、元気づけるといった意味でも、前向きな支援、提案が必要であると強く感じるとともに、落ち着いてじっくり検討してください、と助言することも大切な支援であると感じました。

そこで、エリアマネージャーと相談し、窓口相談の際にいただいていた決算書を分析、

①1億円ほどの売上もあり、②利益も毎年出ていること、従業員数が20人ほどいること、③地域の名産を製造していることから、存続の方向性として、M&Aの選択も視野に入れ、早速ミラサポを活用し、派遣依頼を行うとともに、相談者に連絡をとり、相談のための日程調整を行いました。

結果としては、廃業という選択をされたのですが、「ずいぶんと落ち着いて検討することができ、何より自分では無理かなと思っていた事業存続に関してここまで一生懸命に動いていただいたことに大変感謝しております。」とのお言葉をいただくことができました。

このように、よろず支援拠点ではどんな相談でも受け付け、相談者の想いを大切にして結果を出せるべく日夜奮闘しております。どんな些細な相談でも結構ですので、お気軽にご相談ください!

支援事例 製造業における収益の安定化

【収益安定化】

担当コーディネーター:鈴木昂司

今回ご紹介する事例は、 “下請け”という「B to B」構造から、価格決定権を有する「B to C」への事業構造の転換を図り、収益安定化を目指す事例です。

相談事業者:A社

1. 背景

相談者は、取引先の仕様書をもとに和装用品を作っている製造業者です。取引先からの発注量が年々減少しており、今後の事業運営に危機感を抱き、来所されました。

2. 相談内容及対応

<相談内容>

取引先からの発注量が年々減少しており、将来が不安だ。

<対応>

従来の“下請けビジネス”依存では経営基盤が脆弱であるため、新たなビジネスを育て、経営の安定化を図る方向性を設定。具体的には、顧客個人の自己表現をカスタマイズ化することによって、既存製品に満足しない消費者層を取り込む「B to C」ビジネスの展開である。

3. 課題

・ビジネスプランの事業計画への落とし込みとロードマップの作成

・ニッチトップの実現にむけた参入障壁の構築

・消費者との“接点”の場の確保(訪日外国人も対象)

4. 取組み内容

① 事業計画書の作成

相談企業が長年蓄積してきたノウハウ(模倣困難性の追求)を駆使した

ビジネスプランを作成する事をアドバイスし、現在作成中。

② 情報発信ツールの整備

SNSを利用した情報発信に向け、ホームページ作成中。

③“接点”の検討

物販の場、ものづくり体験教室の場など、消費者との接点を多く持つ事で

潜在需要の顕在化を図っていくことが当社の成長にとって不可欠であるので、接点案を数多く出すことを依頼。その後、絞り込みを行う。

紹介企業は、取引先からの受注待ちという受け身の経営姿勢から、自ら販売していくという能動的な経営姿勢への転換を図ろうとしており、少しずつですが、前進しています。